2018年02月10日

FDCをFDチューンする 後編・組み上げと調整

3回にわたってお送りしたFDチューンコラム。

今回でおしまいとしたい。

早速組み上げたいと思うが、その前に1ヵ所だけやっておきたい加工がある。

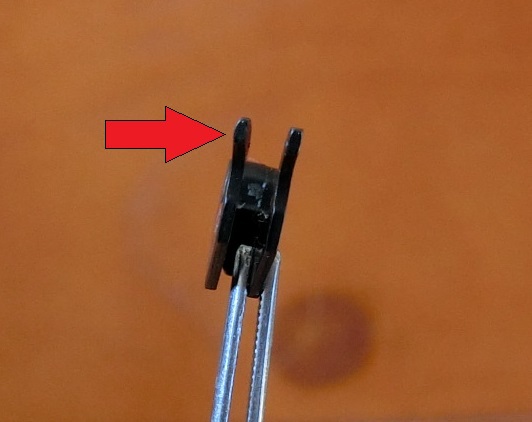

ハンマーの面取り(角落とし)だ。

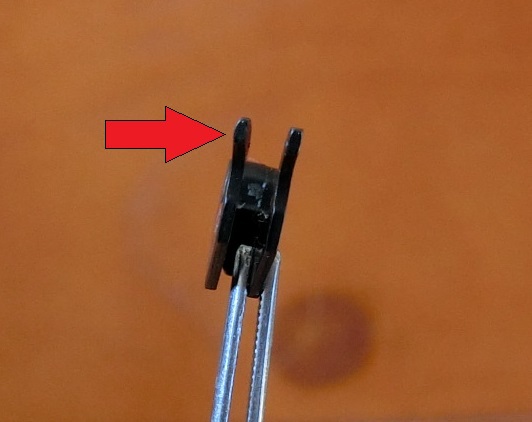

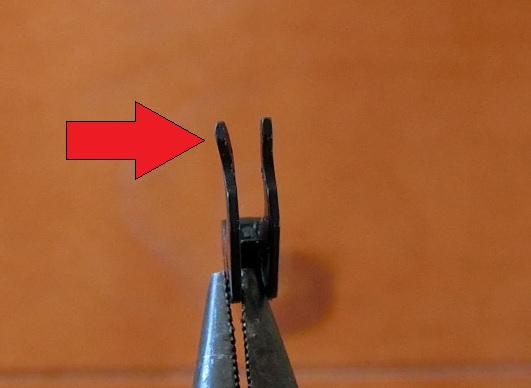

矢印で示した付近は、ノーマルではかなり角が立っている部分である。

そのまま競技で使っていると、手に刺さることがよくある場所である。

うっかりそこに指をひっかけたりしたまままハンマーを起こそうとしたり、

何かの拍子に銃を掴み損ねたりして流血沙汰というのは割とよくある話なのである。

この部分の角を徹底的に丸くすることでそういった事態をかなり避けることができる。

このほか、ハンマースパー(指をかける部分)などが刺さる、という話も聞く。

不安なら、ありとあらゆる角を片っ端から丸めておくといいだろう。

これら外装部の面取りは組み上げた後でもできるので、使用しながら自分に合わせてやっていくと良いだろう。

それでは組み上げである。

組み上げ自体はそう大したことはない。付属の説明書通りにやっていけば問題なく組みあがる。

しかしながら、2点注意していただきたいことがある。

一つは、ハンマースクリューを締めこみすぎないことだ。

このスクリューを強く締めてしまうと、ハンマーが十分に動く余裕がなくなってしまう。

そこでお勧めしたいのが、以下のやり方だ。

スクリューが止まるところまで締め(絶対に強く締めてはいけない!)、

45度か90度ほどスクリューを緩めるのである。

これならハンマーの可動に十分なクリアランスを得ることができる。

スクリューの緩みが心配だという人はコラム第1回で紹介した緩み止め剤を使うといいだろう。

もう一点注意してもらいたいのがトリガーガード(TG)・バックストラップ(BS)の取り付けだ。

HWS製SAAのフレームはプラスチックに直接雌ネジが切られていて、

スクリューを無理やりねじ込んだり、強く締めこみすぎると、

いとも簡単にネジ山をなめてしまう。

特にTG・BSをフレームに止める5ヵ所のネジは競技などで緩みやすく、つい強い力で締め込みたくなってしまう。

しかし、そこはグッと堪えて軽く締める程度にとどめて頂きたい。

緩みが気になるというなら、やはり緩み止め剤の使用をお勧めする。

グリップパネルの取り付けを除く組み上げが終わったら、

最後の仕上げ、ハンマーストップの調整である。

ハンマーをフルコックにした状態でハンマーストップを止まるところまで上げる。

そこから1/4回転ないし1/2回転ほど下げると、

遊びが少なく尚且つ確実にフルコックできる丁度良い位置になる。

こちらも使っていて位置がずれてくるようなら、緩み止め剤を使用することをお勧めする。

これにてすべての調整は完了!

仕上げにグリップパネルを取り付けて、

FDチューンドFDC完成である!

せっかくなので純正プラグリップではなく、レザーアートケインのフェイクスタグホーングリップを装着した。

最初は多少動きがぎこちないかもしれないが、

百~二百回程度動かすことで様々な部分のすり合わせや角落としが終わり、スムーズになるだろう。

さあ、その銃をもってファストドロウに来るのだ!

—――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今回はFDCというファストドロウに対応したパーツを最初から組み込まれたものを使用した。

しかし所謂ノーマルSAAであっても今回紹介したチューニングを施した上で、

ノンスキップドシリンダーを装着すれば、問題なくファストドロウに対応したSAAとなる。

是非、自ら組み上げた己のFDCSAAでファストドロウに参加していただきたい。

今回のコラムはこれにてしゅーりょー (´‐ω‐)=з

次回の更新は未定。何でコラムやろうかねぇ?

今回でおしまいとしたい。

早速組み上げたいと思うが、その前に1ヵ所だけやっておきたい加工がある。

ハンマーの面取り(角落とし)だ。

矢印で示した付近は、ノーマルではかなり角が立っている部分である。

そのまま競技で使っていると、手に刺さることがよくある場所である。

うっかりそこに指をひっかけたりしたまままハンマーを起こそうとしたり、

何かの拍子に銃を掴み損ねたりして流血沙汰というのは割とよくある話なのである。

この部分の角を徹底的に丸くすることでそういった事態をかなり避けることができる。

このほか、ハンマースパー(指をかける部分)などが刺さる、という話も聞く。

不安なら、ありとあらゆる角を片っ端から丸めておくといいだろう。

これら外装部の面取りは組み上げた後でもできるので、使用しながら自分に合わせてやっていくと良いだろう。

それでは組み上げである。

組み上げ自体はそう大したことはない。付属の説明書通りにやっていけば問題なく組みあがる。

しかしながら、2点注意していただきたいことがある。

一つは、ハンマースクリューを締めこみすぎないことだ。

このスクリューを強く締めてしまうと、ハンマーが十分に動く余裕がなくなってしまう。

そこでお勧めしたいのが、以下のやり方だ。

スクリューが止まるところまで締め(絶対に強く締めてはいけない!)、

45度か90度ほどスクリューを緩めるのである。

これならハンマーの可動に十分なクリアランスを得ることができる。

スクリューの緩みが心配だという人はコラム第1回で紹介した緩み止め剤を使うといいだろう。

もう一点注意してもらいたいのがトリガーガード(TG)・バックストラップ(BS)の取り付けだ。

HWS製SAAのフレームはプラスチックに直接雌ネジが切られていて、

スクリューを無理やりねじ込んだり、強く締めこみすぎると、

いとも簡単にネジ山をなめてしまう。

特にTG・BSをフレームに止める5ヵ所のネジは競技などで緩みやすく、つい強い力で締め込みたくなってしまう。

しかし、そこはグッと堪えて軽く締める程度にとどめて頂きたい。

緩みが気になるというなら、やはり緩み止め剤の使用をお勧めする。

グリップパネルの取り付けを除く組み上げが終わったら、

最後の仕上げ、ハンマーストップの調整である。

ハンマーをフルコックにした状態でハンマーストップを止まるところまで上げる。

そこから1/4回転ないし1/2回転ほど下げると、

遊びが少なく尚且つ確実にフルコックできる丁度良い位置になる。

こちらも使っていて位置がずれてくるようなら、緩み止め剤を使用することをお勧めする。

これにてすべての調整は完了!

仕上げにグリップパネルを取り付けて、

FDチューンドFDC完成である!

せっかくなので純正プラグリップではなく、レザーアートケインのフェイクスタグホーングリップを装着した。

最初は多少動きがぎこちないかもしれないが、

百~二百回程度動かすことで様々な部分のすり合わせや角落としが終わり、スムーズになるだろう。

さあ、その銃をもってファストドロウに来るのだ!

—――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今回はFDCというファストドロウに対応したパーツを最初から組み込まれたものを使用した。

しかし所謂ノーマルSAAであっても今回紹介したチューニングを施した上で、

ノンスキップドシリンダーを装着すれば、問題なくファストドロウに対応したSAAとなる。

是非、自ら組み上げた己のFDCSAAでファストドロウに参加していただきたい。

今回のコラムはこれにてしゅーりょー (´‐ω‐)=з

次回の更新は未定。何でコラムやろうかねぇ?

2018年02月10日

FDCをFDチューンする 中篇・パーツの加工

FDチューンコラム2回目~( ゚∀゚)ノ

メインとなるパーツの加工に入っていこう。

コルトSAAの動作に大きくかかわってくるのが、

ハンマーと連動してシリンダーの動きを制御する「ボルト(シリンダーストップ)」である。

小さいパーツだが、こいつ1つでSAAの動き・耐久性が大きく変わってくる。

そのため、加工すべき点は多い。

便宜上、この写真左側をボルトの前、右側を後ろ、と今後表現する。

加工すべき点は、

1、シリンダーストップ部(ボルト前側カマボコ型の部分)に前から見て右下がりの傾斜をつける

2、シリンダーストップの突き出し量を増やすための、シリンダーストップ前後部分の削り込み

3、トリガースクリューとの干渉をなくすためのボルト後部下側の削り込み

以上3点となる。1つずつ解説していこう

1、シリンダーストップ部の傾斜付け

まずはシリンダーストップ部の傾斜付けである。

SAAのボルトはその構造上、シリンダー中心軸に対して右側にずれて配置されている。

これに対してHWSのSAAはシリンダーストップ頭頂部の高さが均一になっていて、

素のままではシリンダーを十分に止めるだけの接触面を得ることができない。

結果としてシリンダーノッチ(シリンダー側面のシリンダーストップが入る穴)の破損と、

それに伴うシリンダーを正位置で止められない「シリンダー飛び」と呼ばれる現象が発生する。

ボルト前面から見てシリンダーストップが右側に向かって傾斜している形状に加工することで、

シリンダーとの接触面を増やし、シリンダーノッチの負担を減らすとともに、

確実なシリンダーストップができるようにする。

ちなみにアメリカの実銃用チューニングマニュアルでは約11°の傾斜が理想的な角度である、とされている。

ノーマル(左)とカスタム(右)の比較。右肩下がりなっているのがお分かりだろうか。

2、シリンダーストップ部前後の削り込み

先の加工で傾斜をつけたことでボルトとシリンダーの接触面は増えたが、

ボルトがより高く上がればその接触面も増える。

シリンダーストップ部前後(特に前)の平らな部分を削り込めばボルトはより高く上がるようになる。

平ヤスリなどでボルトの左右どちらが高くなったりしないよう、注意して削り込もう。

3、ボルト後部下側の加工

先の2つの加工でボルトの稼働角度はかなり大きくなった。

結果としてボルト後部が大きく下がり、トリガースクリューと接触するようになってしまった。

ボルトを目一杯高く上げたときのトリガースクリューホールの様子。

正円であるはずの穴のシルエットにボルトが一部かかり、日食のようになっている。

これを解消するべく、ボルト後部下側を削り込んでトリガースクリューとの接触を回避する。

先に日食状態のところで細い丸ヤスリなどで削る位置を印付けしておくと、

どこを削ればよいかわかりやすいのでお勧め。

再びボルトをフレームに入れて目一杯高く上げ、日食症状がなくなればOK。

これでボルトの加工は終了。ノーマルとカスタムしたものを比べてみよう。

上がノーマル、下がカスタムされたボルト。

かなり形状が変わっているのがお分かりになるだろうか。

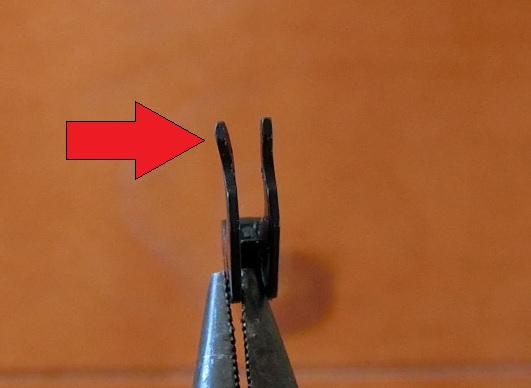

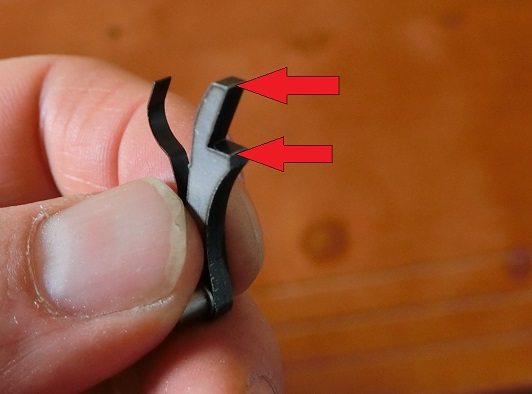

そして、最後の仕上げとしてボルト後部ボルトハンドをわずかに外側に曲げる。

これはボルトの「へたり」による作動不良を予防し、ボルトとハンマーの連携を確実にするための処置だ。

ここを

こうする。

実際にはここまで曲げると動作が悪くなるので、

わずかに曲がっているかな?程度に曲げるのがコツである。

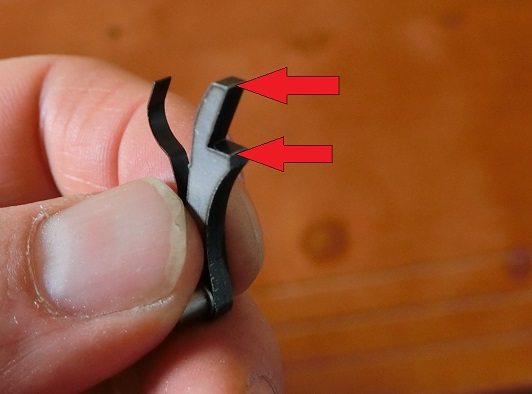

・ハンドの加工

続いてハンマーの動きをシリンダーに伝えるシリンダーハンドを加工する。

矢印で示した部分2か所を削り込むことでシリンダーハンドとシリンダー後部(スターと呼ばれる)の接触面が増え、

動きが滑らかになる。また、スターの摩耗も多少減る。

加工後の写真。上は四角から三角錐状になるように削り、下は奥から手前へ低くなるよう削り込む。

これで内部パーツの加工はほぼ終わりである。

次回は外部パーツの小加工と銃の組み上げ、最後にハンマーストップの調整をして完成としたい。

では次回もよろしく(=゚ω゚)ノ

メインとなるパーツの加工に入っていこう。

コルトSAAの動作に大きくかかわってくるのが、

ハンマーと連動してシリンダーの動きを制御する「ボルト(シリンダーストップ)」である。

小さいパーツだが、こいつ1つでSAAの動き・耐久性が大きく変わってくる。

そのため、加工すべき点は多い。

便宜上、この写真左側をボルトの前、右側を後ろ、と今後表現する。

加工すべき点は、

1、シリンダーストップ部(ボルト前側カマボコ型の部分)に前から見て右下がりの傾斜をつける

2、シリンダーストップの突き出し量を増やすための、シリンダーストップ前後部分の削り込み

3、トリガースクリューとの干渉をなくすためのボルト後部下側の削り込み

以上3点となる。1つずつ解説していこう

1、シリンダーストップ部の傾斜付け

まずはシリンダーストップ部の傾斜付けである。

SAAのボルトはその構造上、シリンダー中心軸に対して右側にずれて配置されている。

これに対してHWSのSAAはシリンダーストップ頭頂部の高さが均一になっていて、

素のままではシリンダーを十分に止めるだけの接触面を得ることができない。

結果としてシリンダーノッチ(シリンダー側面のシリンダーストップが入る穴)の破損と、

それに伴うシリンダーを正位置で止められない「シリンダー飛び」と呼ばれる現象が発生する。

ボルト前面から見てシリンダーストップが右側に向かって傾斜している形状に加工することで、

シリンダーとの接触面を増やし、シリンダーノッチの負担を減らすとともに、

確実なシリンダーストップができるようにする。

ちなみにアメリカの実銃用チューニングマニュアルでは約11°の傾斜が理想的な角度である、とされている。

ノーマル(左)とカスタム(右)の比較。右肩下がりなっているのがお分かりだろうか。

2、シリンダーストップ部前後の削り込み

先の加工で傾斜をつけたことでボルトとシリンダーの接触面は増えたが、

ボルトがより高く上がればその接触面も増える。

シリンダーストップ部前後(特に前)の平らな部分を削り込めばボルトはより高く上がるようになる。

平ヤスリなどでボルトの左右どちらが高くなったりしないよう、注意して削り込もう。

3、ボルト後部下側の加工

先の2つの加工でボルトの稼働角度はかなり大きくなった。

結果としてボルト後部が大きく下がり、トリガースクリューと接触するようになってしまった。

ボルトを目一杯高く上げたときのトリガースクリューホールの様子。

正円であるはずの穴のシルエットにボルトが一部かかり、日食のようになっている。

これを解消するべく、ボルト後部下側を削り込んでトリガースクリューとの接触を回避する。

先に日食状態のところで細い丸ヤスリなどで削る位置を印付けしておくと、

どこを削ればよいかわかりやすいのでお勧め。

再びボルトをフレームに入れて目一杯高く上げ、日食症状がなくなればOK。

これでボルトの加工は終了。ノーマルとカスタムしたものを比べてみよう。

上がノーマル、下がカスタムされたボルト。

かなり形状が変わっているのがお分かりになるだろうか。

そして、最後の仕上げとしてボルト後部ボルトハンドをわずかに外側に曲げる。

これはボルトの「へたり」による作動不良を予防し、ボルトとハンマーの連携を確実にするための処置だ。

ここを

こうする。

実際にはここまで曲げると動作が悪くなるので、

わずかに曲がっているかな?程度に曲げるのがコツである。

・ハンドの加工

続いてハンマーの動きをシリンダーに伝えるシリンダーハンドを加工する。

矢印で示した部分2か所を削り込むことでシリンダーハンドとシリンダー後部(スターと呼ばれる)の接触面が増え、

動きが滑らかになる。また、スターの摩耗も多少減る。

加工後の写真。上は四角から三角錐状になるように削り、下は奥から手前へ低くなるよう削り込む。

これで内部パーツの加工はほぼ終わりである。

次回は外部パーツの小加工と銃の組み上げ、最後にハンマーストップの調整をして完成としたい。

では次回もよろしく(=゚ω゚)ノ

2018年02月10日

FDCをFDチューンする 前篇・準備

ここ最近、様々な人がファストドロウをやってみたい、と練習会に参加してくれている。

その中には初めて自分で組んだモデルガンを持ってくる人もいる。

また、完成品をそのまま持ち込んでくれる人もいる。

しかしながら、ファストドロウというのは銃にかなりの負担がかかる競技で、

いわゆる箱出しの銃、ただ組んだだけの銃ではその負担に耐えられず、

参加1日目にして壊れてしまうことも珍しくない。

そこで今回は、去年のAll Japanの賞品として獲得したHWSのFDCキットを使い、

ファストドロウに対応できる最低限のチューンのやり方を公開したい。

あくまでも最低限、半日程度で作業を終えられるものなので、

これからファストドロウに参加したい、という方はぜひ参考にしてほしい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

まずはチューンに必要な道具から用意しよう。

組み立てに必要な適当なサイズのドライバーのほか、

パーツの加工に必須となるのがペンチとヤスリである。ピンセットはなくてもよい。

シリコンオイルはモデルガン・エアガンを問わず安定した動作を得るには必須のものなので、

常に一つ用意しておこう。

左のネジの緩み止め剤はFDCには必須のものである。

タミヤ模型が出しているのが手に入りやすく、使いやすいのでお勧め。

ホームセンターなどで扱っているものにはネジが絶対に外れなくなるものもあるので注意!

さて、チューンに入る前に可能であれば入手しておきたいものがある。

それは写真右側のカスタムメインスプリングである。

写真左のトリムドメインスプリングがFDCには標準で用意されているが、

実はバネのへたりが早すぎて数日程度の使用で火薬を発火できない程度まで弱くなってしまう。

カスタムスプリングであれば折れるなどのトラブルが起きない限り使い続けることができるので、お勧めである。

通常のSAAとFDC最大の違いはこのハンマーストップがついたトリガーガードである。

これの調整は一番最後になるが、あらかじめ一番下まで締めこんでおくと組み立てが楽なので、

あらかじめ締めこんでおこう。

結構長くなりそうなのでいったんここで締め。

次回は実際にパーツの加工に入っていく。

続くー( ゚∀゚)ノ

その中には初めて自分で組んだモデルガンを持ってくる人もいる。

また、完成品をそのまま持ち込んでくれる人もいる。

しかしながら、ファストドロウというのは銃にかなりの負担がかかる競技で、

いわゆる箱出しの銃、ただ組んだだけの銃ではその負担に耐えられず、

参加1日目にして壊れてしまうことも珍しくない。

そこで今回は、去年のAll Japanの賞品として獲得したHWSのFDCキットを使い、

ファストドロウに対応できる最低限のチューンのやり方を公開したい。

あくまでも最低限、半日程度で作業を終えられるものなので、

これからファストドロウに参加したい、という方はぜひ参考にしてほしい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

まずはチューンに必要な道具から用意しよう。

組み立てに必要な適当なサイズのドライバーのほか、

パーツの加工に必須となるのがペンチとヤスリである。ピンセットはなくてもよい。

シリコンオイルはモデルガン・エアガンを問わず安定した動作を得るには必須のものなので、

常に一つ用意しておこう。

左のネジの緩み止め剤はFDCには必須のものである。

タミヤ模型が出しているのが手に入りやすく、使いやすいのでお勧め。

ホームセンターなどで扱っているものにはネジが絶対に外れなくなるものもあるので注意!

さて、チューンに入る前に可能であれば入手しておきたいものがある。

それは写真右側のカスタムメインスプリングである。

写真左のトリムドメインスプリングがFDCには標準で用意されているが、

実はバネのへたりが早すぎて数日程度の使用で火薬を発火できない程度まで弱くなってしまう。

カスタムスプリングであれば折れるなどのトラブルが起きない限り使い続けることができるので、お勧めである。

通常のSAAとFDC最大の違いはこのハンマーストップがついたトリガーガードである。

これの調整は一番最後になるが、あらかじめ一番下まで締めこんでおくと組み立てが楽なので、

あらかじめ締めこんでおこう。

結構長くなりそうなのでいったんここで締め。

次回は実際にパーツの加工に入っていく。

続くー( ゚∀゚)ノ